- 一、RSTP背景

- 二、STP存在的问题

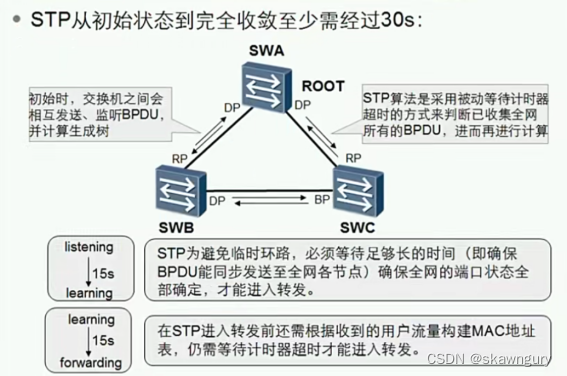

- 问题一 设备运行STP初始化场景

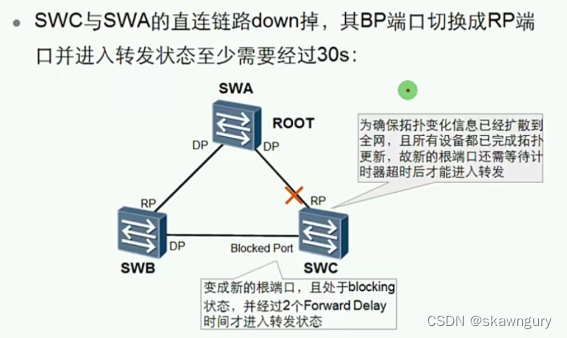

- 问题二 交换机有BP端口且RP端口down

- 问题三 交换机无BP端口且RP端口down

- 问题四 交换机连接用户终端的场景

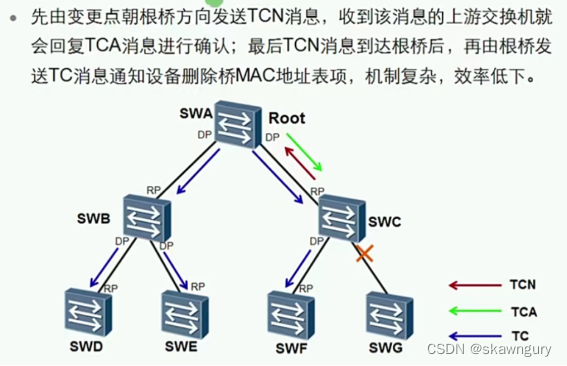

- 问题五 STP的拓扑变更机制

- 三、STP不足之处

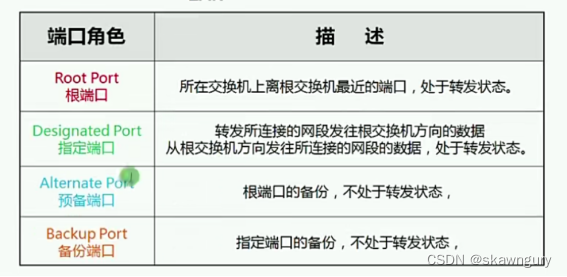

- STP的其他不足之处-端口角色

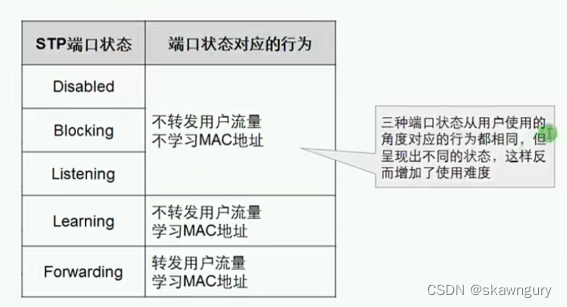

- STP的其他不足之处-端口状态

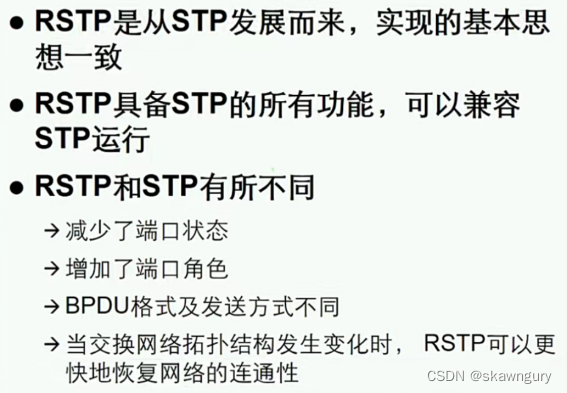

- 四、RSTP概述

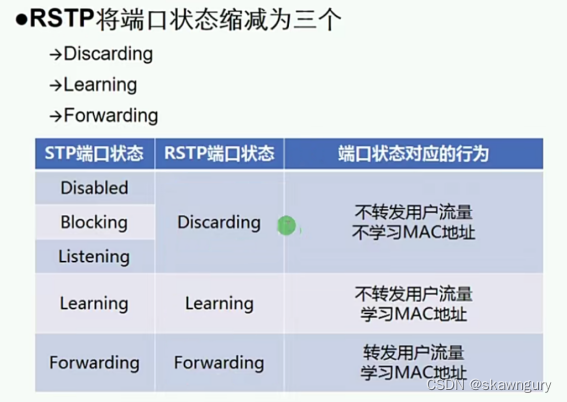

- 五、RSTP端口状态

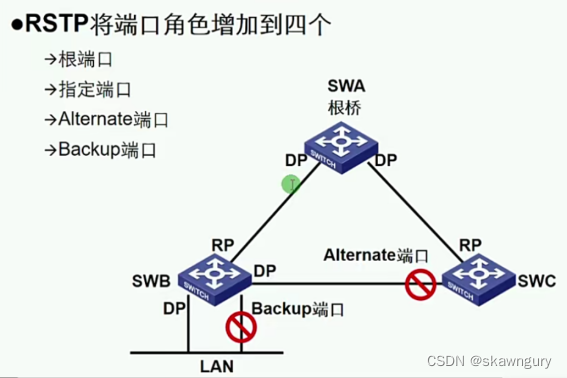

- 六、RSTP端口角色

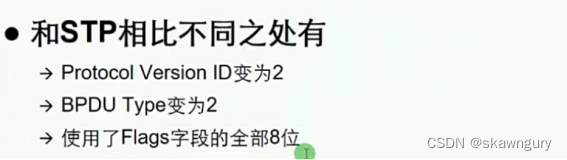

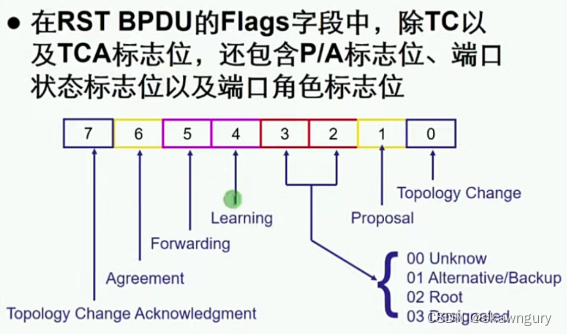

- 七、RSTP BDPU格式

- 八、RSTP解决方案

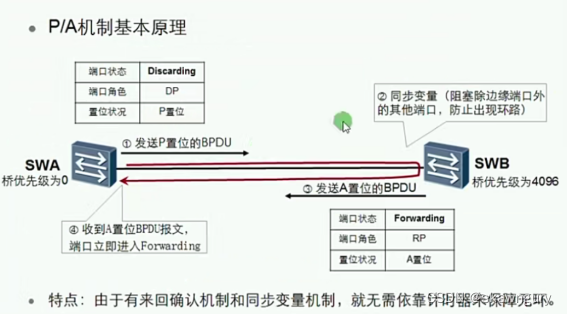

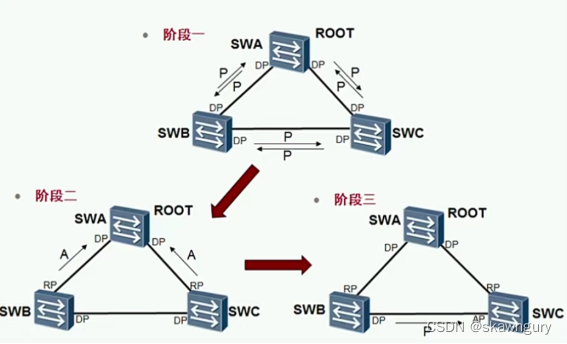

- 针对问题一:P/A机制

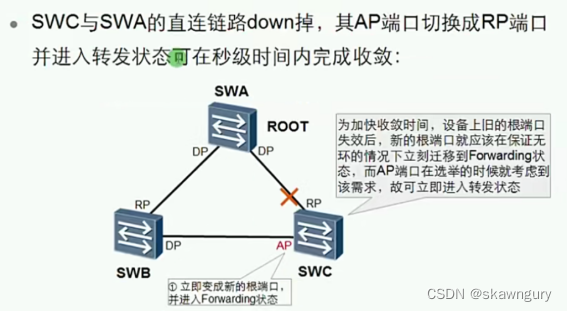

- 针对问题二:根端口快速切换机制

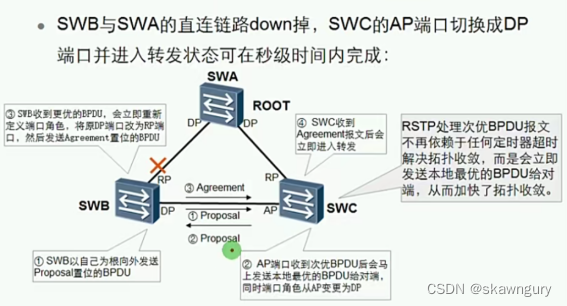

- 针对问题三:次优BPDU处理机制

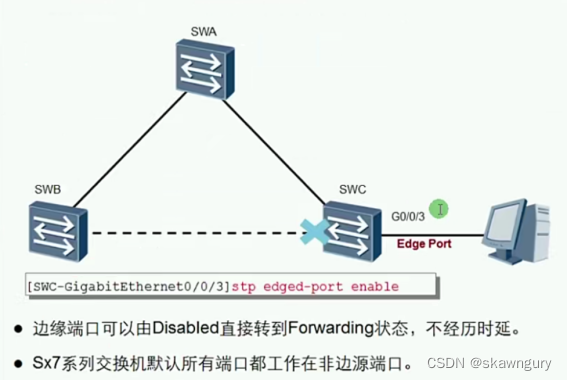

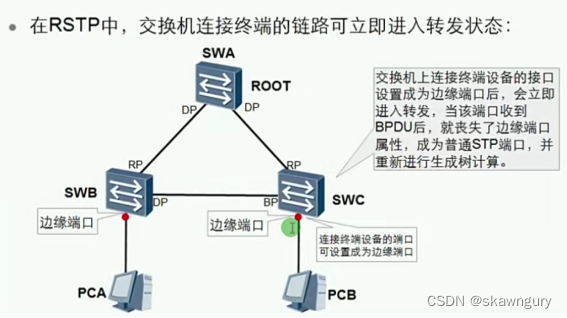

- 针对问题四:边缘端口的引入

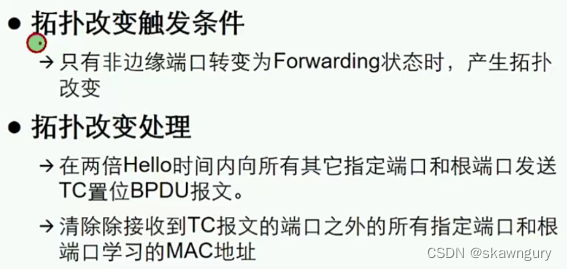

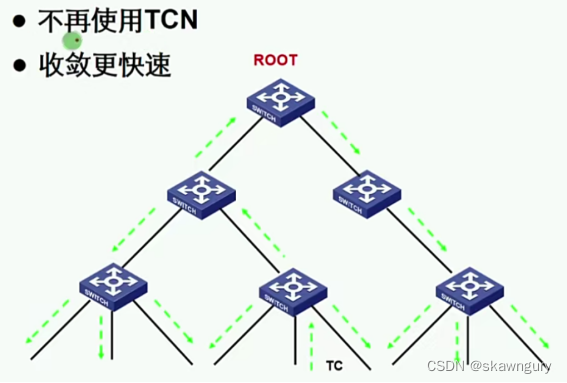

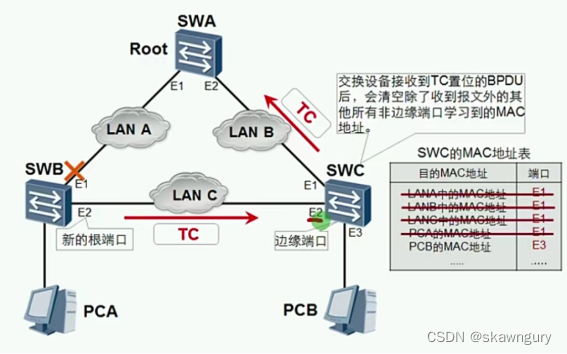

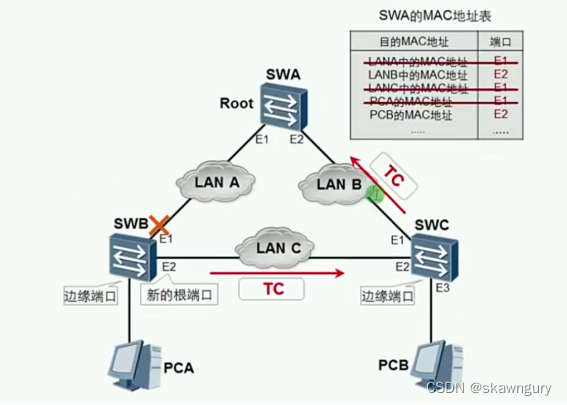

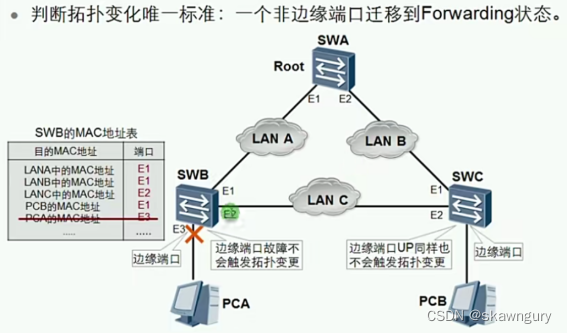

- 针对问题五:RSTP拓扑改变处理机制

- 1 RSTP拓扑改变处理

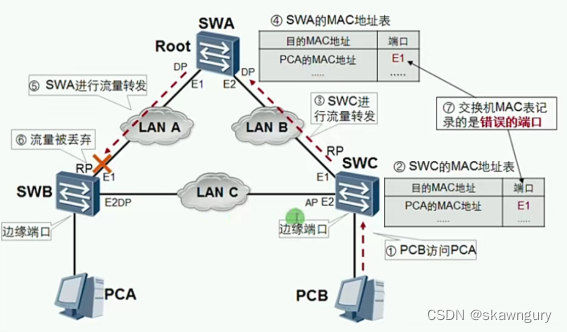

- 2 拓扑变化引发的问题

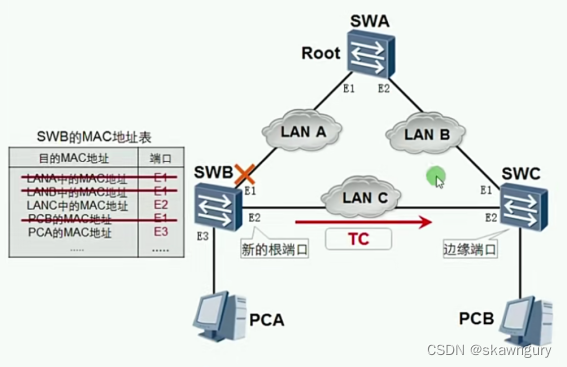

- 3 拓扑变化处理

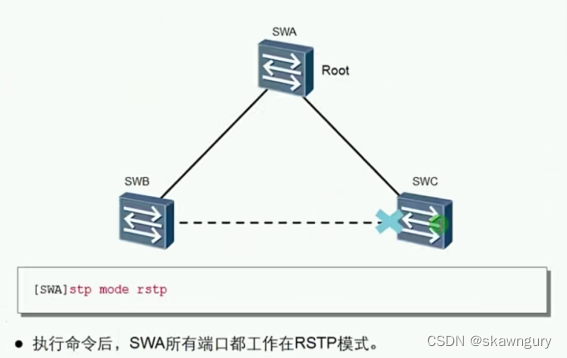

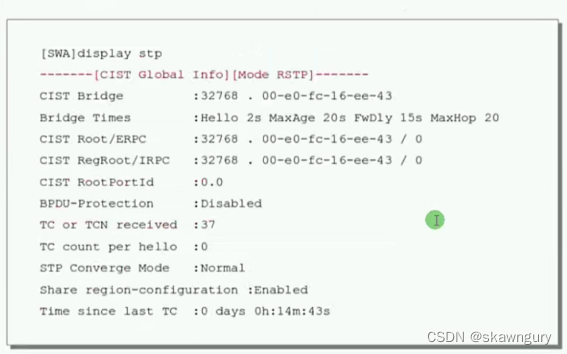

- 九、RSTP配置

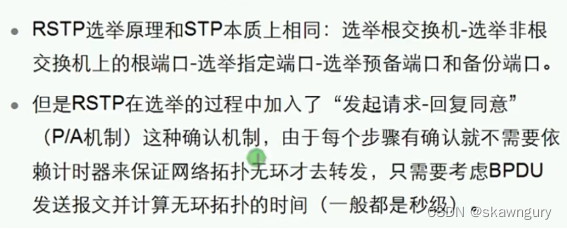

STP协议虽然能够解决环路问题 但由于网络拓扑收敛较慢 影响了用户通信质量 而且如果网络中的拓扑结构频繁变化 网络也会随之频繁失去连通性 从而导致用户通信频繁中断 这也是用户无法忍受的 由于STP的不足 IEEE于2001年发布的802.1w标准定义了RSTP RSTP在STP的基础上进行了诸多改进优化 使得协议更加清晰 规范 同时也实现了二层网络拓扑的快速收敛

IEEE 电气与电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers) IETF 国际互联网工程任务组(The Internet Engineering Task Force)

二、STP存在的问题 问题一 设备运行STP初始化场景

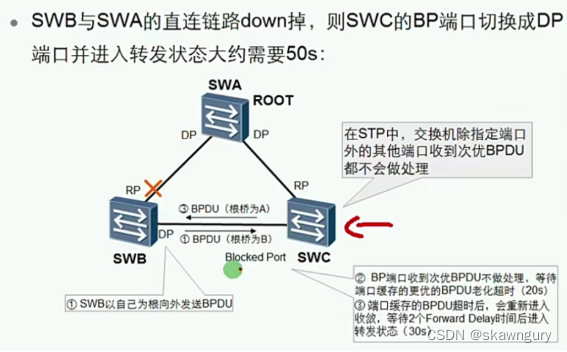

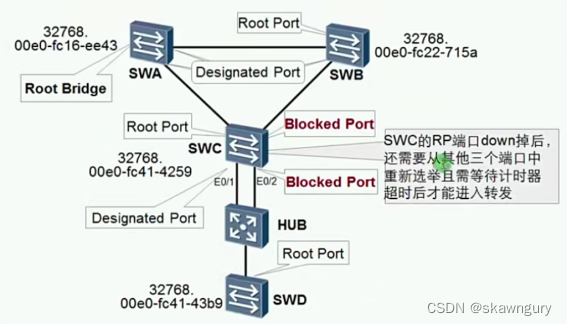

C收到来自B的次优的BPDU 不作处理 等待缓存中来自A的最优的BPDU老化20s 超时后 会重新进入收敛状态 等待2个Forwarding Delay(15s)后进入Forwarding状态

此故障叫做非直连故障 因为故障不在C上 而在B上

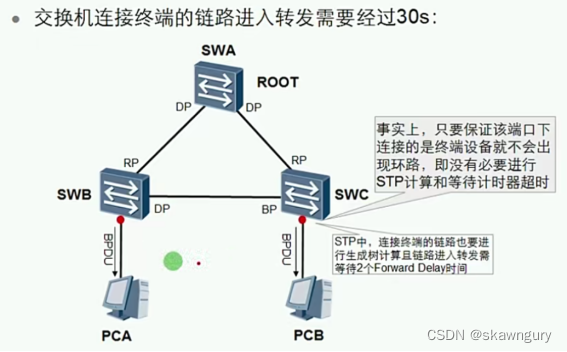

问题四 交换机连接用户终端的场景 连接终端等这些端口并不会出现环路 开启STP只会占用带宽资源

连接终端等这些端口并不会出现环路 开启STP只会占用带宽资源

端口状态过多 有功能的冗余

端口状态过多 有功能的冗余

根端口的备份-Alternate端口 RP down以后 AP立刻成为RP 指定端口的备份-Backup端口-很少出现

根端口的备份-Alternate端口 RP down以后 AP立刻成为RP 指定端口的备份-Backup端口-很少出现

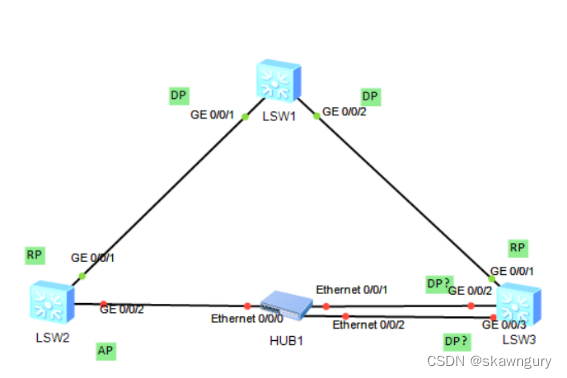

先比两接口的开销 开销一样 再比BID BID一样 再比PID 在STP模式下 BP和AP是不起作用的 只有RSTP模式下才起作用

先比两接口的开销 开销一样 再比BID BID一样 再比PID 在STP模式下 BP和AP是不起作用的 只有RSTP模式下才起作用

但很少出现BP这种端口 因为上面的情况不多见

七、RSTP BDPU格式

0号 TC 7号 TCA 5号 转发 4号 学习 3&2号 表明端口角色 1号 协商 6号 同意

0号 TC 7号 TCA 5号 转发 4号 学习 3&2号 表明端口角色 1号 协商 6号 同意

问题一是STP在收敛时至少要等待30s 那么如何让开机后收敛更快呢?  在RSTP中RP等很快进入Forwarding状态 并不需要等待30s

在RSTP中RP等很快进入Forwarding状态 并不需要等待30s

P/A机制 P-Proposal 协商 A-Agreement 同意 分别对应Flag字段的第1位和第6位

问题二是Blocked Port切换成RP至少要30s

问题三是C收到来自B的次优的BPDU 不作处理 等待缓存中来自A的最优的BPDU老化20s 超时后 会重新进入收敛状态 等待2个Forwarding Delay(15s)后进入Forwarding状态 最终至少得等待50s = 20 + 2 * 15  当C收到次优的BPDU时 立即发送一个本地最优的BPDU给对端 告诉对端最优的还在呢 同时C的AP也将变成DP 因为B的DP在RP故障后会变成RP

当C收到次优的BPDU时 立即发送一个本地最优的BPDU给对端 告诉对端最优的还在呢 同时C的AP也将变成DP 因为B的DP在RP故障后会变成RP

Cisco-Port Fast Huawei- Port Edge 第四个问题是终端接入后还需要等待30s  前三条是更改为RSTP模式后自动修改的 本条需要补一条命令 [SW1-GigabitEthernet0/0/1]stp edged-port enable 打完本条命令 终端设备已启动 立马进入Forwarding状态 即接口UP后立即转发 当收到BPDU时 接口要关闭

前三条是更改为RSTP模式后自动修改的 本条需要补一条命令 [SW1-GigabitEthernet0/0/1]stp edged-port enable 打完本条命令 终端设备已启动 立马进入Forwarding状态 即接口UP后立即转发 当收到BPDU时 接口要关闭